【Solidworks】インボリュート歯車のモデリング

機構の設計をしていると、必ずお世話になるのが 「歯車」「ギヤ」です。

この歯車、2,300年前のアルキメデスの時代から現在まで、ほとんど変わらずに活躍しているのですからすごいですよね!

技術の進歩に従って、少しずつ機械的な部分が減っているように感じますが、これからも「歯車」は絶対に無くならないと思います。

今回はこの歯車の歯型をインボリュート曲線でモデリングします。

歯数などのパラメーターを変更することで、自動でモデリングできるよう設定してみます。

インボリュート歯車とは

歯車は、出来るだけ効率よく力を伝達する必要があります。

そのため歯型の曲線部分を連続して接触させて、滑らかに噛合うようにしています。

この曲線には大きく分けて「インボリュート曲線」と「サイクロイド曲線」の2種類があります。

それぞれメリット、デメリットがありますが、加工のしやすさやコストの安さから、現在は殆んどがインボリュート曲線を用いた「インボリュート歯車」が使われています。

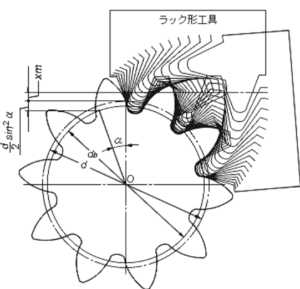

インボリュート曲線とは、円筒に巻きつけられた糸を弛まないように引っ張りながら剥がしていくときの端点が描く曲線です。

絵にするとこんな感じの曲線です。

今回はこの曲線を、Solidworksの「グローバル変数」を用いた【関係式】のコマンドを使って歯車をモデリングします。

関係式とグローバル変数

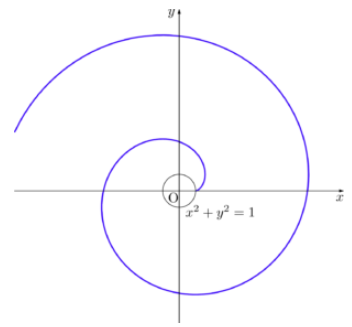

せっかく歯車をモデリングするので、モジュールや歯数のパラメーターを変えることで、任意の歯車に変化するよう Solidworksの「関係式」と「グローバル変数」のコマンドを利用します。

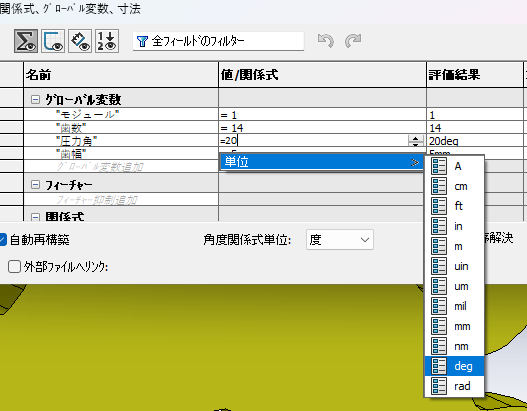

関係式のコマンドは、「ツール」メニューの「関係式」を選択すると、表が開きます。

この表の「グローバル変数」の欄に ”モジュール”、”歯数”、”圧力角”、”歯幅”を入力します。

入力するときの注意点としては、文字を『”』ダブルクオーテーションで囲む必要があります。

「値/関係式」の欄には、『=』を付けて適当な数値を入力します。

→→→画像を拡大

ここで一つ注意することは、『単位』の設定を忘れないことです。

『モジュール』や『歯数』は数値のままでokですが、『圧力角』は「deg」、『歯幅』は「mm」とします。

→→→画像を拡大

図形を描き、寸法に関係式を割付ける

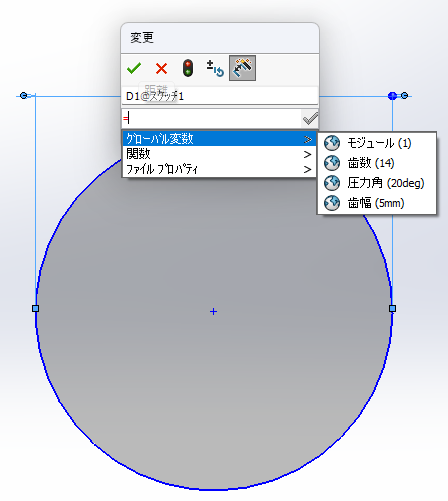

円を描き、寸法の所に数式を記入します。

表示された寸法を消して『=』を入れると、さっき入力した「グローバル変数」を選ぶことが出来ます。

この変数を使って、エクセルの要領で関係式を入力します。

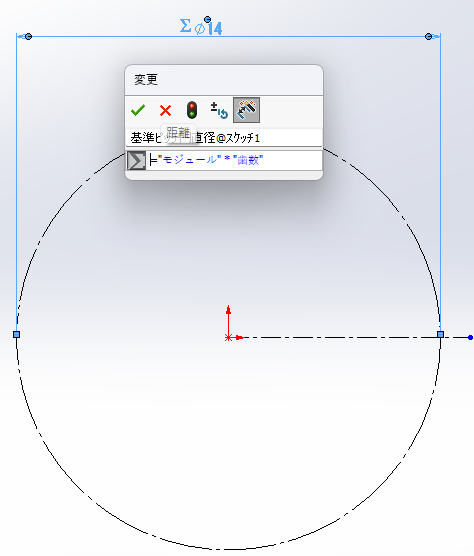

歯車の基準ピッチ円としたいので、寸法欄にグローバル変数を選んで『=”モジュール”*”歯数”』と入力します。

この時寸法の名前も、分かりやすいように変更をしていきます。

『D1@スケッチ』を『基準ピッチ円直径』と書き直します。

寸法に変数が定義されると、『Σ』のマークが付きます。

同様に『基礎円』、『歯先円』、『歯底円』と3つの円を追加し、それぞれ関係式を入力します。

基礎円直径は、 =”モジュール”*”歯数”*cos(“圧力角”)

歯先円直径は、 =(“歯数”+2)*”モジュール”

歯底円直径は、 =”モジュール”*2.25

*歯底円直径は、歯先円を内側へオフセットして利用します。

入力できると下図のようになります。

→→→図形を拡大

すると各寸法に「Σ」が付いた図形が出来上がります。

インボリュート曲線を作図する

インボリュート曲線は以下の変数の数式で表されます。

x = a ( cosθ + θ sinθ )

y = a ( sinθ – θ cosθ)

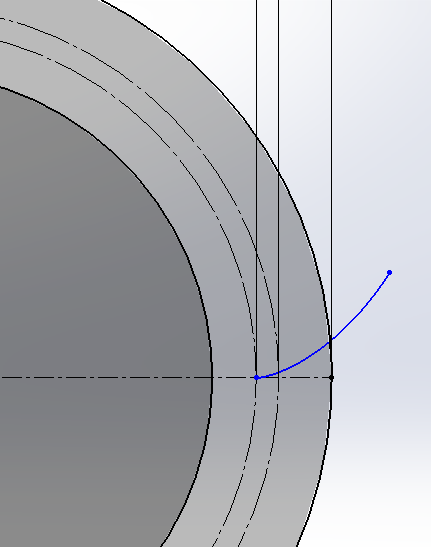

この数式を、Solidworksの『関係式駆動カーブ』に定義することで、歯型としてインボリュート曲線をスケッチすることが出来ます。

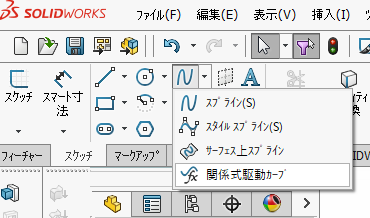

「スケッチ」タブの「スプライン」の類似コマンドから「関係式駆動カーブ」をクリックします。

「関係式駆動カーブ」 が開くので、「パラメトリック」にチェックを入れ、パラメーターには以下を入力すると、基礎円からインボリュート曲線が作図されます。

Xt:"基礎円直径@スケッチ1"/2*sqr(t^2+1)*cos(t-atn(t)) Yt:"基礎円直径@スケッチ1"/2*sqr(t^2+1)*sin(t-atn(t)) t1:0 t2:2

一旦ここでスケッチを完了します。

歯型のスケッチ

作図されたインボリュート曲線は歯型の一部のため、これを基に歯型をスケッチします。

以下の手順で歯車1枚分の溝が出来ます。

1.新たにスケッチを開始する。

2.歯先円、ピッチ円、歯底円、インボリュート曲線のエンティティを取る。

3.インボリュート曲線の一端と円の中心を直線で結ぶ

4.円の中心から横へ直線を引く(これが歯型の中央線になる)

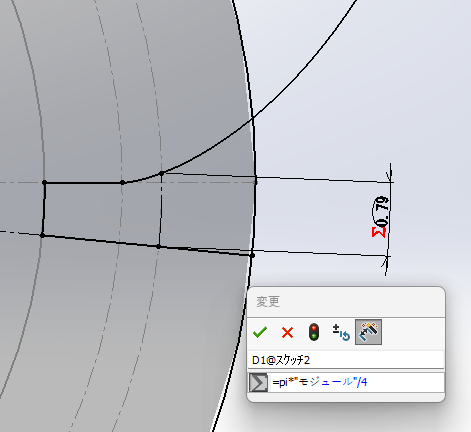

5.ピッチ円上で、中央線とインボリュート曲線の交点の寸法を定義する。

定義する関係式は、

『=PI*”モジュール”/4』

と入力する。

6.「トリム」で歯型の半分を完全定義する。

これで歯型の上側半分がスケッチ出来ました。

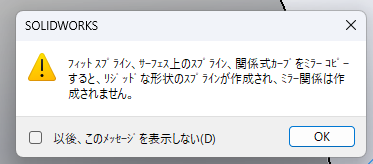

本来ならここで ミラーコマンドを使って下側半分も一気にスケッチしたいところですが、それは出来ません。

Solidworksの制限として、『関係式カーブ等のミラーは作成できない』ようで、下のようなコメントが表示されます。

実際にはここで インボリュート曲線をミラーすることは出来ます。

このまま以後の作業を進めれば、一応インボリュート歯車が出来上がります。

しかしミラーした側の「関係式カーブ」には、数式情報は入っておらず単なる曲線です。

このため「グローバル関数」を使って歯数を変えた時にエラーを起こしてしまいます。

今回は歯型の半分だけをスケッチして、後の工程で残りの半分を作成する手順となります。

歯車の作成

完全定義した歯型のスケッチを基に、歯車をモデリングします。

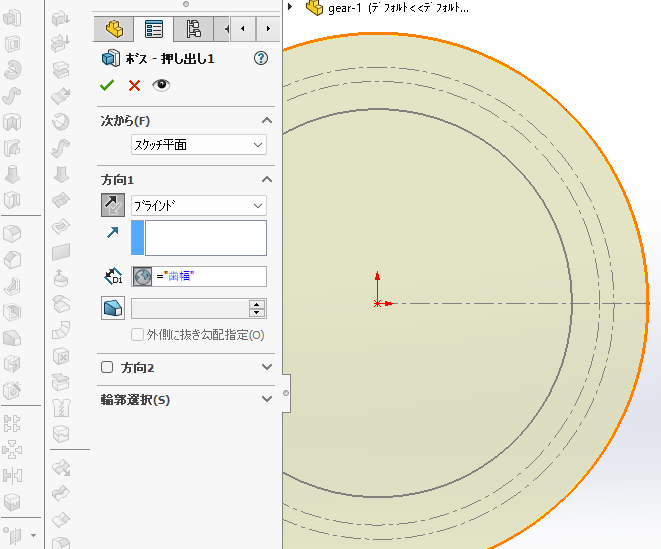

まず初めに歯先円のエンティティを取り、円筒を押し出します。

この円筒の厚みが、歯車の歯幅になります。

そのため歯幅を自由に変えられるよう、押し出し量に「グローバル変数」を使います。

寸法の数値を消して。『=』を入れるとグローバル変数の入力ができます。

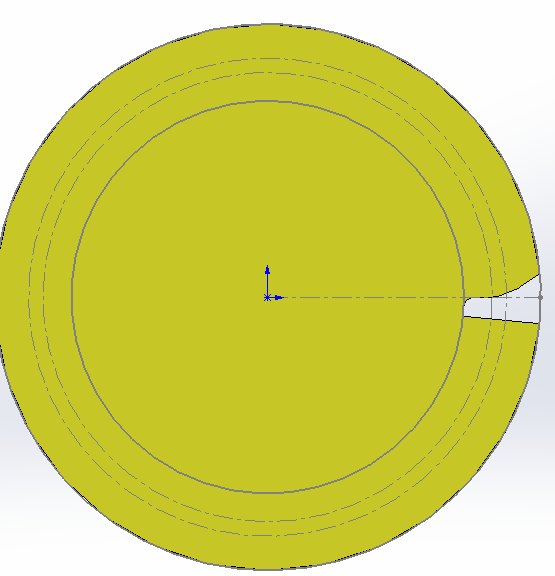

そして以下の手順で、円筒から歯型をカットします。

1.完全定義された半分の歯型をカット押し出し

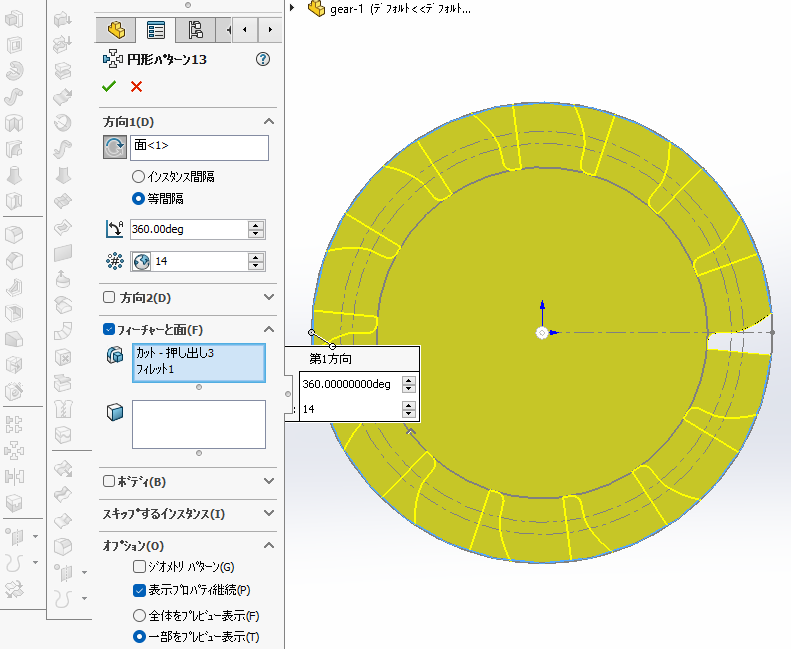

2.カットした歯型を「円形パターン」を使って歯数分カット

この時、パターンの個数の欄に『=』を入れて「グローバル変数」の歯数を指定します。

→→→画像を拡大

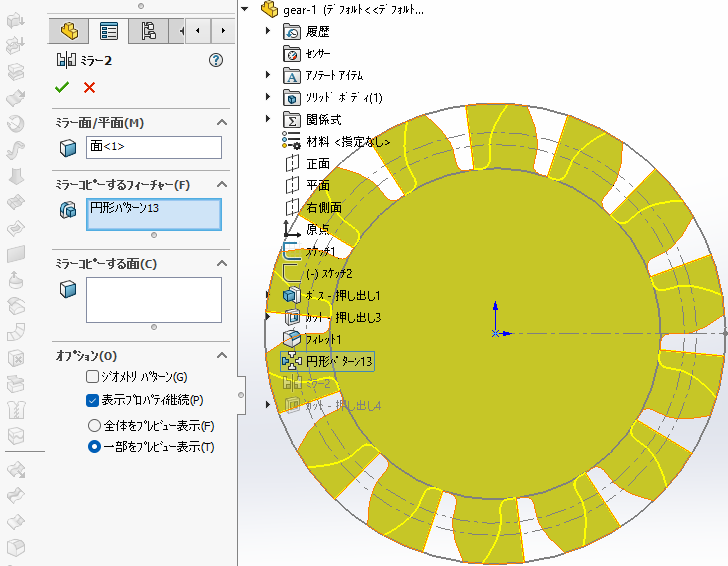

3.これで片歯が枚数分できました。 次に「ミラー」で円形パターンを選べば、インボリュート歯車が出来上がります。

実は歯元は不完全です

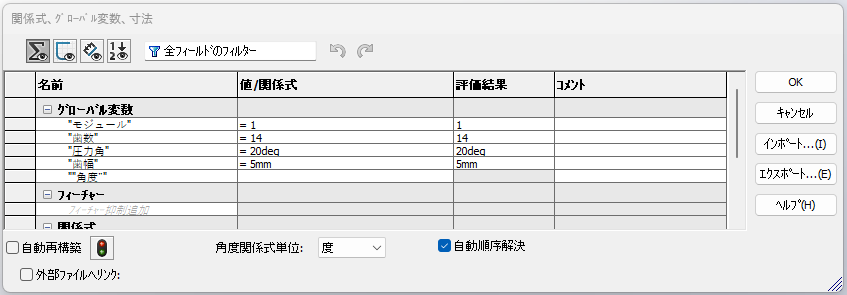

今回のインボリュート曲線の歯車ですが、実際の歯車とは歯元の形状が違います。

少々難しくなりますが実際の歯車では、基礎円より内側は、『インボリュート』ではなく『トロコイド』曲線になるそうです。

この情報は、ある技術情報サイトに記載されていました。

弊社ではこれを数学的に解析する能力はありません。

今回のモデリングでは基礎円から内側は、簡易的に円筒の中心へ向かう直線とし、根本にR0.3を付ける方法を使っています。

確認のため、この方法と、実際の歯車との違いをCAD上で検証することにします。

歯元がどの程度 不完全なのかを把握出れば、このモデリングデータが利用できるが出来ないかの判断がつきます。

歯元を検証してみました

検証をするには、ちゃんとした歯車形状データが必要です。

そのために 小原歯車株式会社さんの 歯車計算ソフトGCSW を使った歯車を利用します。

このソフトは無料な上、様々なギヤの計算が可能です。

何よりこちらのサイトは技術資料が大変豊富で、技術者にとっては神様のようなサイトです。

小原歯車株式会社の歯車計算サイト →→→ こちら

それでは検証をしてみます。

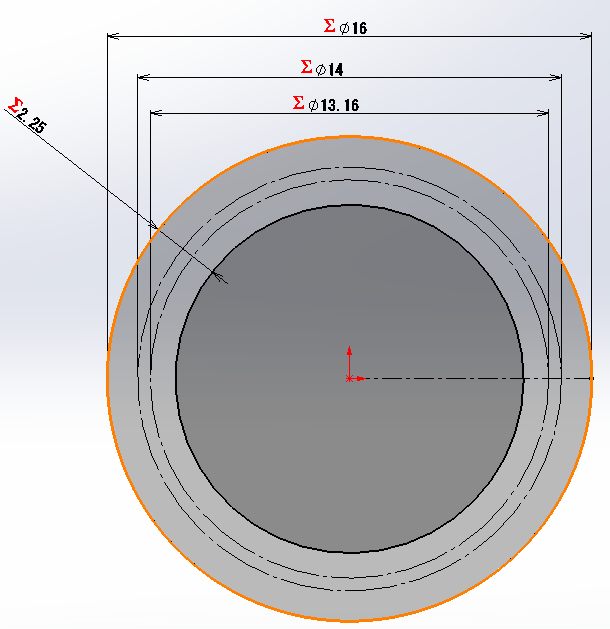

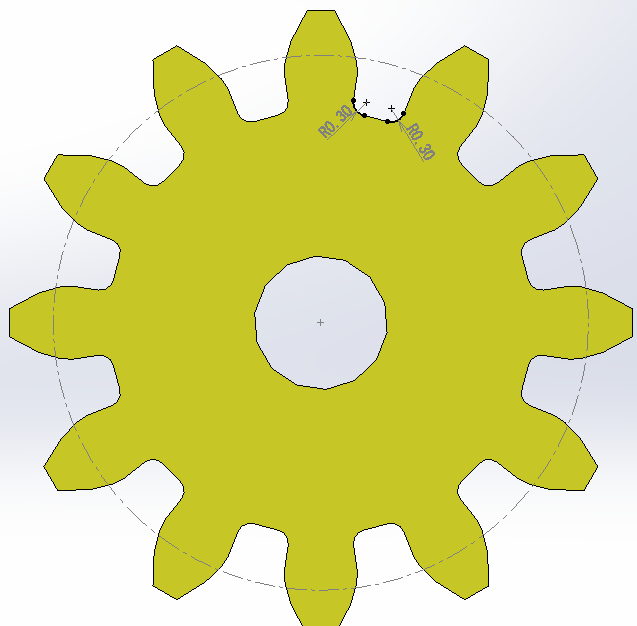

歯数が少ないほうが違いが分かりやすいため、モジュール=1、歯数=12枚 の歯車を今回の手法でモデリングします。

「関係式」の歯数を12枚に変更すれば、あっという間に出来上がり。

歯元には最低限のRとして、R0.3を入れています。

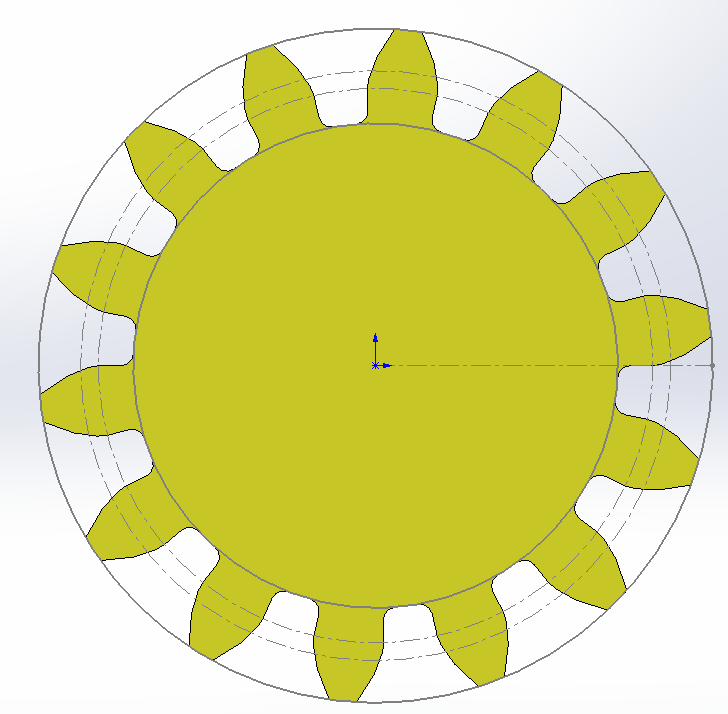

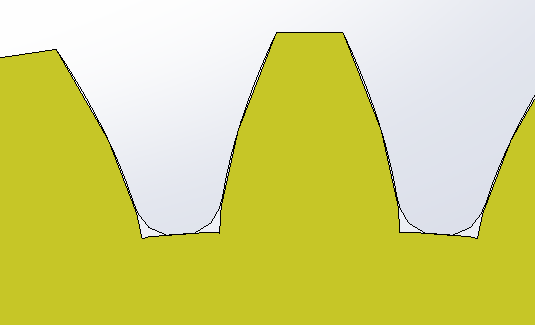

黄色の色が付いているほうが、今回の手順で作った歯車です。

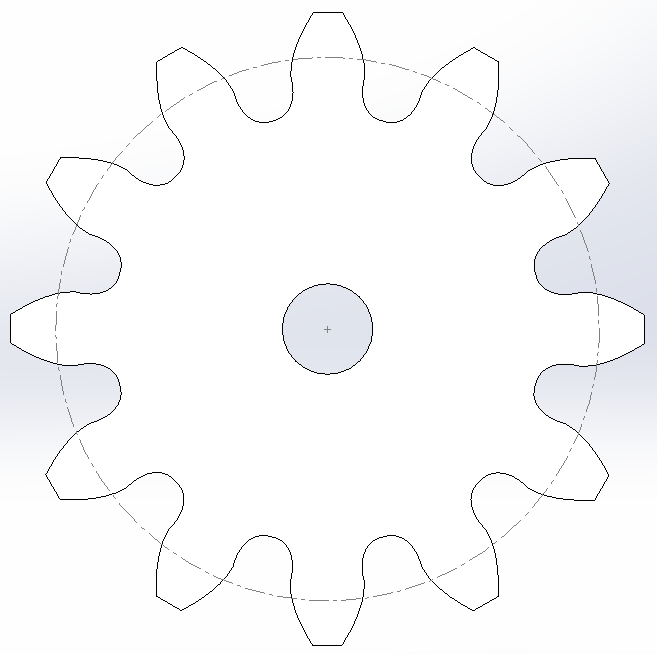

そして白いほうが、小原歯車の歯車ソフトで作成した歯車です。

両者を重ねてみると・・・・

今回の手順で作ったもは、歯元をRでごまかしているとは言え、確かに瘦せています。

その分、歯の強度が低下することが分かりました。

しかし逆に言うと、歯車同士の干渉等は起きないため、噛合いには問題が無いことが分かりました。

今回、簡易的な形状としたのは、基礎円から内側です。

噛合いで使用するインボリュート部分は全く問題ありません。

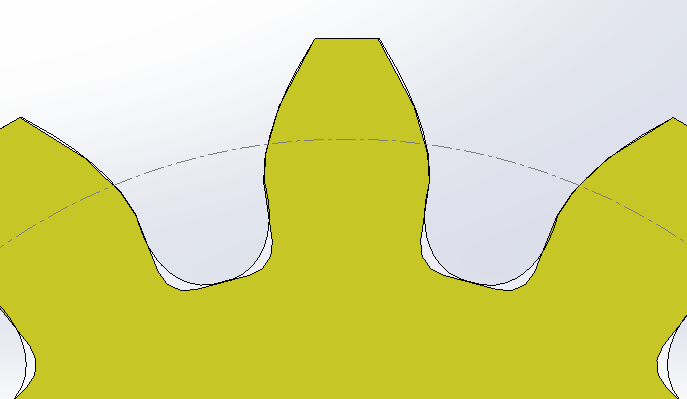

念のため、基礎円の直径が歯底円より小さくなる 歯数42枚 のデータを比べてみます。

この歯数では、簡易的な形状が無くなり、インボリュート曲線にみになるため、両者は一致するはずです。

そして重ねてみたものがこの画像です。

今回の手順のものは、簡易的に直線で結んだ部分にR0.3を付けましたが、直線が無くなったためR0.3も消えてピン角になりました。

歯車ソフトからのギヤには歯元にRが付いていますが、これは加工ツールによるもので、歯型によるものではありません。

図を見ると、歯面はインボリュート曲線で一致していることが分かります。

以上の検証の結果から、今回の手順でモデリングしたものは、歯数によっては強度は落ちるが伝達には問題が無いことが分かりました。

※Solidowrks を活用して設計した事例を、分野別にたくさん掲載しています。

→→→ここから見に行く

株式会社アイディック3D

〒468-0015 名古屋市天白区原3-304-1

TEL:052-804-9811 / FAX:052-801-5881