【機構設計】ソレノイド不要・遊星ギヤだけで手動と電動を切替

今回は電動でも手動でも、どちらでも動作する機構の話です。

ひと昔前は『ガラケー』と言われた携帯電話の時代でした。

ガラケーにも色々タイプがあり、この機構を組み込んだのは、液晶とテンキー側の2段になってスライド開閉するタイプの携帯電話です。

弊社では過去に、この開閉動作を電動化したモデルを制作しました。

液晶側の開閉ボタンを押すと、液晶が電動でスムーズに開きます。

それとは別に親指で素早くスライドさせても、液晶側は滑らかに開きます。

この動作、一般的には 電動と手動を切り替えるための『切替手段』が必要になります。

そして切替手段としてよく使われるのが『ソレノイド』です。

使い方として、電動時だけソレノイドが吸引して ギヤが嚙合うのが一般的です。

それ以外は、ギヤが離れているためフリーで動かせると言う構成です。

弊社では、切替手段としてソレノイドを使わず、『モーターの回転方向だけで』手動/電動の切り替えを行いました。

これによりソレノイドなどのアクチュエータ部品が不要になり、部品点数の削減と省スペースが実現できました。

またアクチュエータ用の制御回路も不要になり、コストダウン効果は大きいです。

今回はこの機構の解説します。

機構の構成

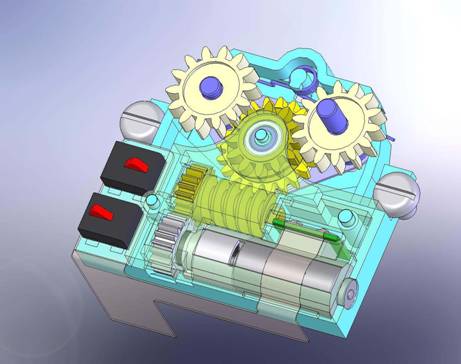

具体的な動作を説明するにあたり、まずは大まかな構成を記載します。

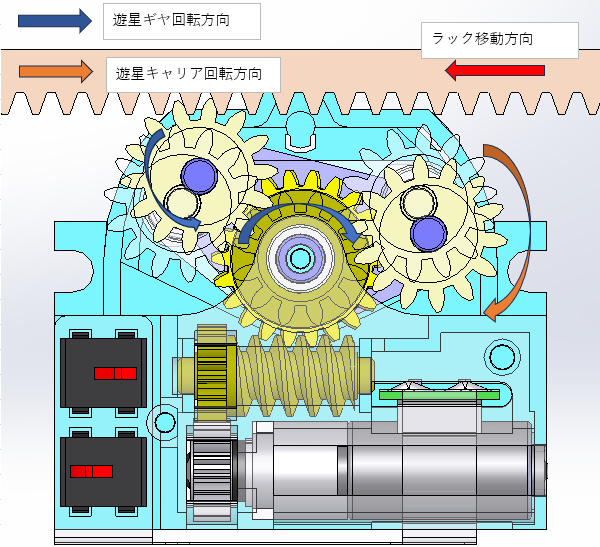

下の図を見ながら読み進めてください。

モーターからの回転力は、ウォームとはすば歯車で減速され太陽ギヤに繋がります。

太陽ギヤには左右2つの遊星ギヤが噛合い、遊星キャリアで繋がっています。

また太陽ギヤと遊星キャリアの間には、少しだけスリップトルクが発生する構成になっています。

そして2つの遊星ギヤの上側にはラックが配置してあり、遊星キャリアが少し回転すると遊星ギヤとラックは噛み合うことが出来ます。

ラックには携帯の液晶側のユニットが取り付けられ、ラックが移動すると液晶が開閉する仕組みです。

通常は遊星ギヤとラックは噛合っていないので、液晶側は手動で自由に開閉することが出来ます。

動作説明

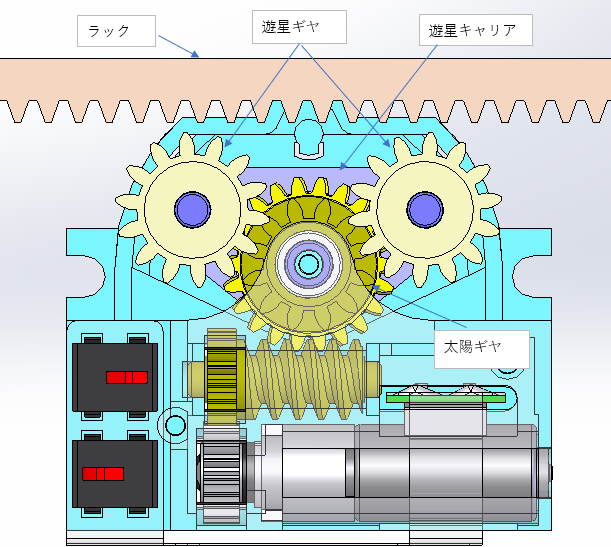

◆液晶側が開く場合

太陽ギヤが左回転(CCW)すると、遊星ギヤは右回転をします。

同時に遊星キャリアも、太陽ギヤからのフリクションにより左回転します。

すると右側の遊星ギヤがラックと連結し、ラックを右方向へスライドさせることで、ラックに繋がった液晶側が開きます。

◆液晶がに閉じる場合

今度はモーターを逆転し、太陽ギヤを右回転(CW)させます。

同時に遊星キャリアも、太陽ギヤからのフリクションにより右回転します。

すると今度は左側の遊星ギヤがラックと噛み合い、ラックを左へスライドさせ、液晶側を閉じます。

通常であれば、遊星キャリアをソレノイドなどで吸引して、モーターの回転力をラックへ伝え、電動動作を行います。

この機構であれば、ソレノイドが無くても 太陽ギヤのフリクションにより、ラックへギヤを嚙合わせることができます。

この機構のメリットとデメリット

◆メリット

1.ソレノイドなどのアクチュエータが不要。 同時にその部分の電気回路も不要。

2.アクチュエータのスペースが不要で省スペース

3.遊星ギヤは太陽ギヤのフリクションで振り込まれるので、ラックに対して”歯乗り”が起きない

◆デメリット

1.経年変化などでフリクションが低下すると、ギヤが振り込まれない。

2.通常でもフリクション部でロスが発生し、トルク損失がある。

代表的な使用例

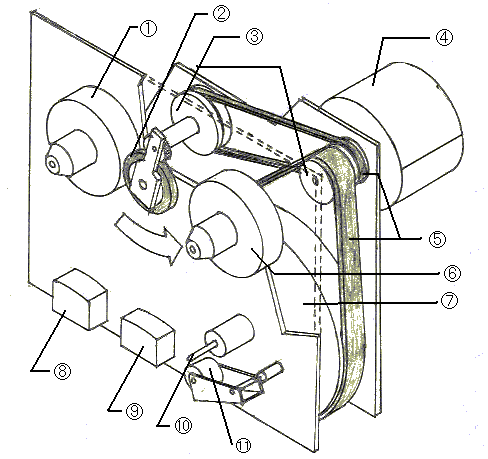

この機構は以前からある機構で、よく利用された例としては『カセットデッキ』です。

カセットデッキのテープ早送り機構に使われていました。

少し古い絵ですがカセットデッキの簡単な機構です。

①と⑥がリールといってテープを巻き取る部品、その間にある②が早送り用のギヤで、モーターの回転方向にギヤを振り込むことで、①か⑥のリールを早送りするものです。

昔はいろいろな ”からくり” が身の回りあったのですね。